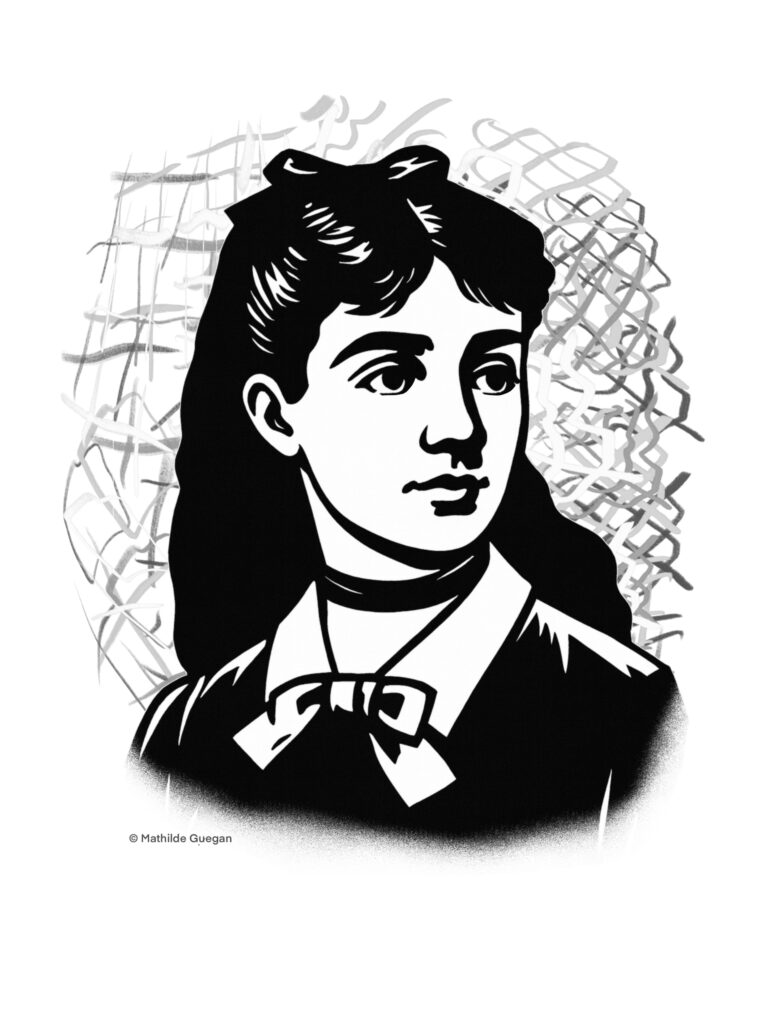

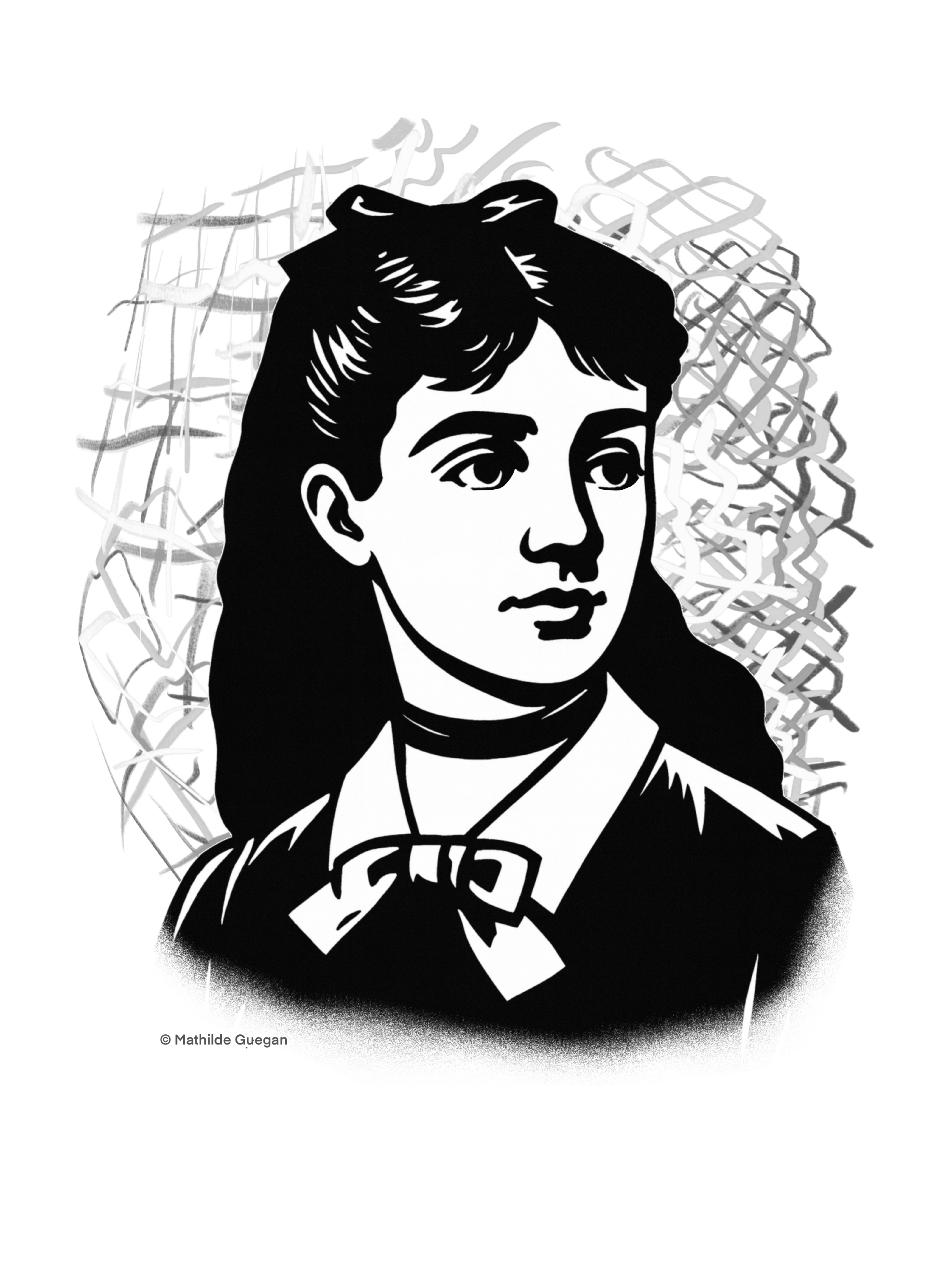

Sophie Germain

1776 Paris – 1831 Paris

La découverte des mathématiques

Sophie Germain est considérée comme la première mathématicienne française. Ce n’est pas la première femme à s’être intéressée aux mathématiques, mais la première à avoir un théorème qui porte son nom. Qu’est-ce qu’un mathématicien ou mathématicienne d’ailleurs ? Quelqu’un qui fait de la recherche ? Quelqu’un qui gagne sa vie en faisant des mathématiques ? Un professeur est-il un mathématicien ? Une étudiante en mathématiques est-elle une mathématicienne ? En tout cas, avant Euler (1707-1783), il n’y avait pas de mathématicien professionnel.

Elle est née dans une famille de commerçants parisiens. Son père possède un magasin de fils de soie rue Saint-Denis, en dessous de l’appartement familial. C’est une famille aisée et cultivée, et il y a une belle bibliothèque. Elle est la deuxième de trois sœurs.

D’où lui vient son goût pour les mathématiques ? Pourquoi a-t-elle refusé le chemin tracé qui s’offrait à elle, faire de la broderie, se marier, faire des enfants ?

En 1789, elle a 13 ans. Dans Paris, c’est la révolution. Le père de Sophie est député du Tiers-Etat, il est sur le front. Sa mère jugeant qu’il est trop dangereux pour elle-même et ses filles de sortir, tout le monde est confiné. Tandis que ses sœurs brodent, « font leur ouvrage » comme on dit, elle tourne en rond. Elle cherche quelque chose d’intéressant à faire, à lire. Quelque chose qui lui fasse également oublier ses inquiétudes, dues à la situation d’insécurité régnant dans les rues de Paris.

Dans la bibliothèque de son père, elle tombe sur L’histoire des mathématiques de Jean-Etienne Montucla. Dans cet ouvrage, l’auteur présente l’histoire des idées mais également l’histoire des hommes mathématiciens, et également de quelques femmes. En effet, il fait en particulier l’éloge de Marie Agnesi (1718-1799). Et quatre femmes sont cités dans son ouvrage (je ne l’ai pas lu moi-même, en revanche je suis sûre pour Marie Agnesi)1 . Sophie se plonge dans l’histoire d’Archimède, et elle est particulièrement captivée par sa fin tragique.

Archimède, c’est un savant exceptionnel, inégalé à ce jour disent certains, né en 287 avant J.-C. et mort en 212 av J-C à Syracuse, physicien, mathématicien, astronome et ingénieur. C’est lui qui est sorti dans les rues de la ville entièrement nu en criant Eurêka, parce qu’il venait de trouver la solution d’un problème pendant son bain2. En 212 av J-C, Syracuse est tombée aux mains des romains, la ville est envahie, bruit, fureur et terreur à tous les étages. Archimède, chez lui, est en train de réfléchir à un problème de mathématiques. Un soldat débarque, lui intimant l’ordre de le suivre. Archimède ne répond pas ou bien lui demande d’attendre qu’il ait fini sa démonstration. Le soldat, se sentant sans doute méprisé, le tue.

Sophie est tellement impressionnée par cette histoire, en particulier par le pouvoir de fascination que semble exercer cette mystérieuse discipline, les mathématiques, qu’elle décide d’y voir de plus près. De plus, en ces temps troublés, cela lui offrira un agréable dérivatif. Elle demande un livre de mathématiques à son père, et celui-ci lui passe son « Bézout », un ancien pavé de 5 tomes, Cours complet de mathématiques à l’usage de la marine et de l’artillerie. C’est un ouvrage très pédagogique qui a eu un gros succès de librairie, bien au-delà de la marine et de l’artillerie.

Sophie est-elle allée à l’école ? Les filles allaient-elles à l’école à cette époque ? Sans doute que dans son milieu, c’est certainement sa mère qui lui a appris la base, lire, écrire compter. Elle s’attaque donc toute seule à ce gros pavé, sans beaucoup de préparation. C’est précisément là que réside le mystère. Pourquoi cela lui a-t-il plu alors que c’était à des milliers de lieues de ses préoccupations antérieures, de sa formation ?

Elle passe le plus clair de son temps le nez dans son livre et réussit à avancer. Ses parents s’en inquiètent. Ce n’est pas raisonnable pour une jeune fille de faire des mathématiques !

Pourquoi d’ailleurs ?

- C’est dangereux pour la santé des filles, car il est bien connu qu’elles ont un cerveau trop fragile pour étudier, surtout quelque chose d’aussi difficile et abstrait.

- Qui voudra épouser une mathématicienne ?

- Il y a très peu de mathématiciennes. (D’autant plus qu’on interdit aux femmes d’étudier les mathématiques).

- Jean-Jacques Rousseau a dit dans son livre l’Émile: « Ainsi toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur enfance. Tant qu’on ne remontera pas à ce principe, on s’écartera du but, et tous les préceptes qu’on leur donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le nôtre. » (Tiens au passage, son héroïne, la future femme d’Émile s’appelle Sophie). A-t-on besoin de mathématiques pour cela ?

Ainsi va le monde en 1789. Et malheureusement la Révolution Française n’a pas vraiment fait évoluer la condition féminine et l’avènement de Napoléon n’a rien arrangé à ce propos, au contraire.été fatal. Nous y reviendrons.

Sophie s’entête. Ses parents aussi. Ils lui interdisent de lire dans la journée. Qu’à cela ne tienne, elle lit pendant la nuit. Ils la privent de chandelles. Elle se relève pour aller lire dans la bibliothèque, ils éteignent la cheminée, pensant que le froid aura raison d’elle. Mais non, ils la retrouvent le matin enroulée dans ses couvertures, les mains gelées. Devant tant d’obstination, ses parents s’inclinent et décident de la soutenir dans ses choix, ce qu’ils feront tout au long de leur vie, ainsi que ses sœurs.

Sophie parvient au bout du Bézout. En contraste avec ces temps troublés (c’est maintenant la Terreur), Sophie trouve de la paix, de l’harmonie et de la stabilité dans les mathématiques. Elle s’attaque ensuite à un autre ouvrage de mathématiques ; il est beaucoup plus difficile que le Bézout et que tout ce qu’elle a pu étudier jusqu’alors. Il s’agit de Leçons de calcul différentiel et intégral, de Jacques Antoine Joseph Cousin ,et s’y plonge. Au passage, elle apprend également le latin et le grec, qui sont souvent les langues utilisées par les savants.

Antoine Auguste Le Blanc

En 1794, est créé l’Institut National des Sciences et des Arts, en remplacement de l’Académie Royale. De prestigieux scientifiques y sont nommés, Laplace, Legendre, Lagrange, entre autres.

C’est aussi l’année de la création de l’École Centrale des travaux publics, qui prendra le nom d’École Polytechnique en 1795. Son but estt de former la quantité d’ingénieurs dont la France, exsangue, a besoin.3

Dans cette École, enseigne Joseph-Louis Lagrange, personnalité scientifique de premier plan. Sophie aimerait follement pouvoir suivre les cours de Lagrange en particulier. Comment fait-elle la connaissance d’Antoine Auguste Le Blanc, ou comment en entend-elle parler ? J’ai lu plusieurs versions. La gazette de l’École, dans laquelle les professeurs posent des problèmes aux élèves, circule dans des cercles élargis. Sophie peut très bien tomber dessus. Elle a entendu parler de cette école et de ses prestigieux enseignants. Elle traite les questions posées par Lagrange, et quelqu’un les remet à Lagrange sous le nom d’Antoine Auguste Le Blanc. Le Blanc lui-même ? On dit qu’il n’allait plus en cours. A-t-elle connu ce Le Blanc ? Comment a-t-elle su qu’il n’allait plus en cours ? Qui a remis ses devoirs à Lagrange?

En tout cas, Lagrange les remarque, ces fameux devoirs, qui sont d’un niveau bien plus élevés que les autres, et demande à rencontrer ce Le Blanc. Et… c’est Sophie qui se présente à son bureau. Passé sa surprise de voir une femme, Lagrange félicite Sophie pour ses qualités mathématiques. Il voit avant tout la mathématicienne déjà brillante et ne se préoccupe pas du reste. Il la conseillera, la soutiendra et l’encouragera tout au long de sa vie. Adoubée par Lagrange, Sophie obtient une certaine réputation parmi les savants, beaucoup veulent la rencontrer. Cousin lui ouvre sa bibliothèque, afin qu’elle puisse étudier librement.

Une anecdote révélatrice du combat qu’elle a dû mener contre les préjugés sexistes : Jérôme Lalande, illustre astronome, lors d’une rencontre qu’il a sollicité, commence à minauder, à la complimenter sur sa beauté, puis lui offre le Traité d’astronomie des dames, écrit par lui-même. En effet, à l’époque, pour « les dames », on écrivait des traités scientifiques édulcorés. Il faut se rappeler qu’elles ont le cerveau fragile… Il se fait vertement recevoir ! Sophie lui déclarant qu’elle a lu Newton dans le texte, ainsi que l’exposition du système du monde de Laplace, et qu’elle est toujours en vie, que son cerveau n’a pas explosé ! Penaud, il se confond en excuses, mais Sophie lui en voudra longtemps.

Elle comprend qu’elle va devoir être vigilante, à ce que l’on ne l’assimile pas « aux femmes savantes », à ce que l’on voit d’abord en elle une scientifique avant de voir une femme. Ce sera le combat d’une vie, qui ne sera que partiellement gagné, et plutôt à titre posthume.

Lagrange lui donne à lire Essai sur la théorie des nombres d’Adrien-Marie Legendre. Sophie est tout à fait conquise par cette vision des nombres comme des entités autonomes, et décide de s’y consacrer. Elle rencontre Legendre, qui devient son guide en mathématiques et un ami, et qui le restera toute sa vie. Elle découvre la fameuse « conjecture de Fermat » et entreprend d’y travailler. On peut noter au passage que Sophie, le moins qu’on puisse dire, aime les défis, aime la difficulté et ne se laisse pas décourager par l’ampleur de la tâche.

En 1801, un ouvrage révolutionnaire en théorie des nombres vient de paraître, Disquisitiones arithméticae (Recherches arithmétiques) de Carl Friedrich Gauss. Gauss est un mathématicien allemand particulièrement brillant. Il sera surnommé « le Prince des mathématiques ». Dans cet ouvrage, il développe notamment la notion de congruence. Cet ouvrage n’est pas d’abord bien accueilli par ses contemporains, il est trop en avance sur son temps. Sophie, qui, par son éducation autodidacte, a moins de préjugés, en saisit tout de suite la portée, et l’intérêt pour ses recherches sur la conjecture de Fermat.

En 1804, elle décide d’écrire à Gauss pour lui faire part de ses réflexions et recherches. Craignant, -sans doute à raison- qu’une femme ne puisse pas être prise au sérieux, elle signe sa lettre en utilisant à nouveau le pseudonyme d’Antoine Le Blanc. S’ensuit une conversation épistolaire extrêmement fructueuse, et Gauss est plein d’admiration pour l’esprit de cet Antoine Le Blanc.

Leur relation n’est pas à l’image des relations politiques, puisque, en 1806, ce sont les guerres napoléoniennes contre la quatrième coalition (Prusse-Russie). Les troupes françaises sont arrivées devant Brunswick, où réside Gauss. Sophie pense alors à Archimède, et redoute le même sort pour son ami. Elle fait appel au général Pernety, ami de son père, afin de mettre Gauss à l’abri. Ce dernier est extrêmement surpris d’être l’objet de l’attention d’une demoiselle française tout à fait inconnue, Sophie Germain.

En 1807, Sophie découvre le pot aux roses à Gauss, qui ne s’en émeut pas plus que ça, si ce n’est pour dire son admiration, ayant bien conscience des obstacles qu’elle a dû rencontrer, en tant que femme. Ils continuent leur correspondance jusqu’en 1809.

Gauss traverse alors une période personnelle difficile et sa correspondance s’arrête. Sophie ne connaît pas le contexte, et faute d’échanges stimulants, renonce provisoirement à ses recherches.

On note ici l’extrême difficulté de faire des recherches seul. Les échanges fructueux auront toujours beaucoup manqué à Sophie. Elle n’en a pas été totalement dépourvue, elle a eu de brillants esprits autour d’elle, mais cela a toujours été plus difficile que pour un homme, à cause la condition des femmes de son époque.

Le prix spécial de l’Institut National des Sciences et des Arts

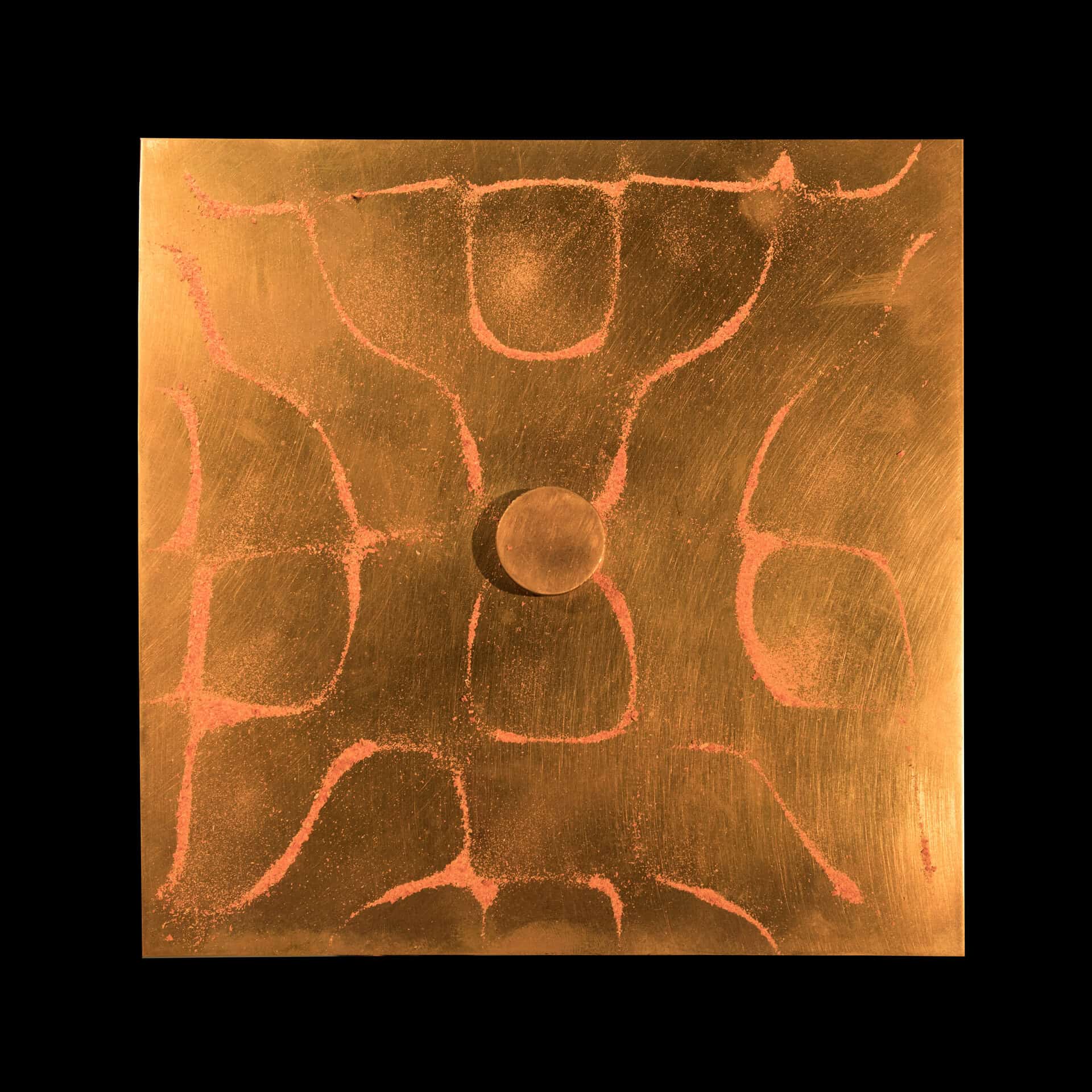

Mais voilà qu’un nouveau défi s’offre à elle. Napoléon, qui était féru de sciences et de mathématiques en particulier, assiste à l’expérience d’Ernst Chladni, acousticien allemand. Ce dernier recouvre une plaque de cuivre de sable fin, uniformément, et fait vibrer la plaque à l’aide d’un archer. Alors le sable se meut et dessine de magnifiques figures géométriques ! En fait le sable va s’accumuler aux endroits où la plaque ne vibre pas.

On peut voir ici une vidéo montrant l’expérience.

Napoléon est enthousiasmé et demande à l’Institut de créer un grand prix extraordinaire sur le thème des vibrations :

« Donner la théorie mathématique des surfaces élastiques et la comparer à l’expérience »

Sophie se saisit aussitôt de cette opportunité, surtout que le prix est anonyme. Qu’elle soit une femme ne rentrera pas en compte ! Elle compte utiliser les travaux d’Euler sur les cordes vibrantes, en assimilant la plaque à un assemblage de cordes vibrant à l’unisson. Elle se propose de passer de la dimension 1 à la dimension 2, ce qui audacieux.

Mais, cette idée n’est pas du tout dans l’air du temps. Rappelez-vous que Sophie ne fréquente pas les milieux scientifiques ou seulement de façon partielle et épisodique. L’air du temps, c’est « la pensée moléculaire », dont le chef de file est Laplace, qui, je vous le rappelle est membre de l’Institut et membre du jury du grand prix. De plus, il a un protégé, Siméon-Denis Poisson, et compte bien le faire admettre à l’Institut après lui avoir attribué le grand prix. Et oui, parfois, il y a de la politique dans la science !

Mais Lagrange, qui est également membre du jury, décrète que, en l’état actuel des connaissances, c’est impossible de trouver la théorie mathématique. Poisson, qui n’est pas des plus courageux, abandonne le concours.

Heureusement, Sophie ne sait rien de tout ça, et elle travaille d’arrache-pied, aidée par Legendre qui lui enseigne la théorie des équations différentielles. Legendre est également membre du jury…

Le jour du dépôt de mémoire approchant, (on est en 1811), Sophie hésite. Ce n’est pas encore tout à fait au point. Legendre l’encourage en lui apprenant en particulier…qu’elle est la seule candidate. Ces messieurs les savants n’ont pas fait preuve de beaucoup d’ardeur !

Malheureusement, il y a une erreur dans une équation, et son mémoire est rejeté.

Le grand prix n’ayant pas été attribué, il est remis en jeu, et Sophie redépose un mémoire en 1813. Elle est toujours la seule candidate. Son mémoire est à nouveau refusé, car la question n’est pas considérée comme résolue. Elle se voit néanmoins attribuer une « mention très honorable », ce qui est quand même un bel encouragement.

Au passage, Poisson, qui a évidemment eu accès au mémoire de Sophie par son maître Laplace, utilise ses travaux pour produire un travail sur les surfaces élastiques, ce qui lui vaut d’être nommé à l’Institut, sans passer le concours et sans donner ses sources. Bon mathématicien, mais pas très honnête.

Sophie dépose à nouveau un mémoire en 1815, et cette fois-ci c’est la bonne. Le grand prix est pour elle ! Elle sort de l’anonymat et c’est une grande surprise pour le public que ce soit une femme ! Elle n’a malheureusement pas pu être présente pour la remise de son prix, bien que fort attendue, parce que le secrétaire de l’Institut a oublié de lui envoyer une invitation !

La reconnaissance

Néanmoins, elle a enfin réussi à se conquérir une place parmi les savants. Pas d’affolement quand même, elle n’est pas devenue membre de l’Institut et n’a le droit d’assister aux séances que quand il y a de la place, passant après les savants visiteurs et toutes les épouses des membres de l’Institut. Elle n’est pas non plus membre de l’Académie Royale qui fut recréée à l’avènement de Louis XVIII, en 1818.

Sophie fait la connaissance de Joseph Fourier, qui deviendra un ami proche, jusqu’à son décès. Grâce à lui, qui est devenu secrétaire perpétuel de l’Académie, Sophie peut, à partir de 1823 assister à toutes les séances qu’elle souhaite.

Elle reprend ses travaux sur la conjecture de Fermat, mais n’ose publier ses résultats. En 1823, Legendre les mentionne dans un de ses livres, en les lui attribuant. Même si elle a une certaine renommée, le fait qu’elle soit une femme fait que certains savants refusent de collaborer avec elle, de discuter, ce qui la bloque dans ses avancées.

En 1825, ses parents étant décédés, se retrouvant à la tête d’un petit héritage, elle emménage dans un appartement rue de Savoie. Elle bénéficie de beaucoup plus de liberté qu’une femme mariée. Elle a en effet le statut de majeure en tant que célibataire.

Voici comment le code napoléonien voit la femme mariée :

Elle a un statut de mineure, comme les enfants.

L’article 213 indique ainsi que « le mari doit protection à sa femme, et la femme obéissance à son mari. »

- Elle a interdiction de travailler sans l’autorisation écrite du mari

- Elle a interdiction de toucher elle-même un salaire

- Elle a interdiction d’ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation du mari (abrogé en 1965 !)

- Interdiction d’accéder aux lycées et universités

- Interdiction de gérer ses propres biens (et encore moins les biens communs)

- Interdiction de signer un contrat

- Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation

- Contrôle du mari sur la correspondance et les relations de son épouse.

Voici également une citation de Napoléon à propos des femmes :

Nous autres, peuple d’Occident, nous avons tout gâté en traitant nos femmes trop bien. Elles ne doivent pas être regardées comme les égales des hommes, et ne sont, en réalité, que des machines à faire des enfants. Il vaut mieux qu’elles travaillent de l’aiguille que de la langue.

Elle continue d’améliorer son travail sur les surfaces élastiques, envoie un mémoire à l’Académie en 1826. Elle devient également une grande amie de Guglielmo Libri, dont elle avait fait connaissance en 1825, jeune aristocrate italien, passionné de mathématiques et de physique. C’est grâce à lui que la vie et le travail de Sophie nous sont connus.

Elle s’intéresse également à la philosophie, à la création artistique et à la théorie musicale. Elle écrit deux mémoires, sur la musique des Romains et sur la musique des Grecs. Elle écrit également ses pensées et considérations scientifiques et littéraires. Son ami Libri fera publier à titre posthume Considérations générales sur l’état des sciences et des lettres aux différentes époques de leur culture en 1833.

En 1830, alors qu’elle est gravement malade et de plus déplore la perte de son cher ami Fourier, le Journal des mathématiques pures et appliquées de Berlin publie deux de ses résultats, son mémoire sur la courbure des surfaces élastiques et ses avancées sur la conjecture de Fermat, ce qui est une grande reconnaissance. Nul n’est prophète en son pays, mais cette reconnaissance met du baume au cœur de Sophie.

Son ami Gauss, même s’il n’ont plus échangé de correspondance, ne l’a pas oublié, et l’a recommandé pour qu’elle obtienne un titre honorifique à l’Université de Göttigen. Elle est décède malheureusement avant d’avoir pu recevoir cette distinction.

Epilogue

Ce qui me frappe particulièrement dans la vie de Sophie Germain, c’est d’abord son aspiration à faire de grandes choses intellectuelles, sa soif de connaissance, sa ténacité, son grand courage à s’attaquer à des sujets difficiles. D’où cela lui venait-il ?

Elle a eu une posture très féministe, même si elle ne l’aurait certainement pas formulé en ces termes et si surtout elle n’a pas milité pour la cause des femmes en général. Elle a néanmoins lutté toute sa vie pour être prise au sérieux, et c’était un combat de tous les instants. Elle a refusé le destin traditionnellement réservé aux femmes (mariage, enfants, etc.)

Mais c’était également une femme seule. Seule dans un monde d’hommes. A part sa mère et ses sœurs, qui la soutenaient mais ne la comprenaient certainement pas, elle n’était en contact qu’avec des hommes et elle était maintenue à l’écart des milieux scientifiques. Ce qui explique pourquoi ses travaux sont incomplets ou insuffisants. Elle était entièrement autodidacte, et a mené ses recherches à peu près seule, sans pouvoir bénéficier de toute l’émulation intellectuelle liée aux contacts fluides et fréquents avec les pairs. Qu’est-ce que cela aurait donné si elle avait été un homme ? A partir de 1995, des chercheurs se sont penchés sur ses manuscrits et notes à propos de la conjecture de Fermat, et ont établi qu’elle avait été bien au-delà de ce qu’elle a publié. Elle avait un plan d’attaque qui tenait la route.4

Voici la liste non exhaustive des hommes qui ont influencé, positivement ou négativement, et parfois sans en avoir conscience, la vie de Sophie Germain :

Son père, son neveu, Archimède, Montucla, Cousin, Laplace, Lagrange, Legendre, Gauss, Fourier, Libri, Chladni, Le Blanc, Napoléon.

Sophie Germain est parfois appelée comme « l’oubliée de la Tour Eiffel ». Ses travaux sur les surfaces élastiques, ont été un point de départ et poursuivi par d’autres ont permis à Gustave Eiffel de construire sa fameuse tour. Il a fait graver sur la tour le nom de « 72 savants qui ont honorés la France entre 1789 et 1889 », le nom de Sophie Germain n’y figure pas5. En 2021, il y a le projet « les 40 sœurs d’Hypatie », porté par la maire de Paris Anne Hildago, l’association Femmes et Sciences et d’autres, afin de faire graver les noms de 40 femmes scientifiques sur la Tour Eiffel. En 2022 des élèves de 5ème du collège Corentin Riou à Moutiers les Maufaits en Vendée écrivent au Président de la République Emmanuel Macron pour lui demander de rétablir cette flagrante injustice. Il répond en saluant leur engagement, mais sans rien faire de spécial. Avancée de dernière minute, en continuité avec le projet « les 40 sœurs d’Hypatie », une commission d’experts et expertes, qui s’est réunie en mai 2025 a rendu ses conclusions en septembre 2025, afin de faire apposer au dessus des noms des 72 hommes, des noms de 72 femmes « expertes émérites, ayant vécues entre 1789 et nos jours, aujourd’hui décédées ».6 On avance.

Il y a à ce jour, 5 établissements nommés Sophie Germain (Un lycée à Paris, un collège à Aix-en-Provence, une école primaire à Jan-Dignac-et-Loirac, un collège à Nantes et une école primaire internationale à Lille), et 61 rues (ou place, impasse, etc.) Sophie Germain en France. Et un cratère sur la planète Vénus.

Mes sources :

- Je suis… Sophie Germain, Anne Boyé et Christine Charretton, ed Jacques André Editeur

- Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques, Sylvie Dodeller, ed Medium poche

- Wikipedia

- Le site Gallica-BNF pour trouver les textes originaux.

Sylvie Dodeller a créé un podcast, Sophie Germain Project, sur la place des femmes dans les sciences.

Les travaux de Sophie Germain :

En arithmétique :

Sophie est la première à avoir donné un résultat général sur le théorème de Fermat, qui a son époque était une conjecture.

Pierre de Fermat en 1637 écrit dans la marge d’un livre de mathématiques qu’il a trouvé une démonstration merveilleuse du résultat : il n’y a pas de solutions dans Z* de l’équation xn+yn = zn pour n≥3, mais il n’a pas la place de la noter dans la marge de ce livre7…

En 1670, son fils en rangeant des papiers tombe sur cette note et en fait par à la communauté. Ce résultat n’a été démontré qu’en 1994 par le mathématicien anglais Andrew Wiles.

Fermat et certains de ses contemporains avaient démontrés le cas n=4. Fermat remarque aussi qu’il suffit de démontrer le théorème pour les n, nombres premiers.

Euler donne une autre démonstration pour le cas n=4 et démontre le cas n=3 de manière incomplète. Gauss terminera sa démonstration en 1801.

En 1804 Sophie Germain démontre son théorème, puis démontre la conjecture de Fermat pour les entiers < 100.

En 1825 Dirichlet et Legendre prouvent le cas n=5.

Lamé le cas n=7 en 1839.

1847, Kummer montre le théorème pour certains types de n premiers. (les nombres premiers réguliers.

La démonstration définitive est due à Andrew Wiles en 1994.

Que dit le théorème de Sophie Germain :

Elle définit d’abord la notion de nombre premier de Sophie Germain (je ne pense pas qu’elle les ait nommés ainsi…)

p est un nombre premier de Sophie Germain si 2p+1 est également un nombre premier. 2P+1 s’appelle alors un nombre premier sûr.

Voici la liste des 45 premiers nombres premiers de Sophie Germain : 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 173, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 293, 359, 419, 431, 443, 491, 509, 593, 641, 653, 659, 683, 719, 743, 761, 809, 911, 953, 1013, 1019, 1031, 1049, 1103, 1223, 1229 et 1289.

Les nombres premiers de Sophie Germain, dont on ignore toujours s’il y en a une infinité, se sont révélés être très utiles dans la seconde moitié du 20 ème siècle, pour le cryptage RSA. Il est amusant qu’un concept « inutile » – au sens de notre monde matérialiste- au début du 19ème siècle est devenu « utile » un siècle et demi plus tard.

Son théorème :

Soit p un nombre premier de Sophie Germain. S’il existe un triplet d’entiers relatifs non nuls (x,y,z) tels que xp+yp = zp alors xyz est divisible par p. (Comme p est premier un des trois est divisible par p).

Travaux sur les surfaces élastiques :

Elle travaille sur le problème posé par l’Institut, à la demande de Napoléon :

Donner la théorie mathématique des surfaces élastiques et la comparer à l’expérience

Elle remettra trois mémoires à l’Institut, le premier étant refusé (1811), le second ne résolvant pas le problème mais recevant quand même une mention très honorable (1813), le dernier étant le bon, il reçoit le grand prix (1815). Dans ce dernier mémoire, elle ne se limite pas à l’étude des surfaces planes, mais également des surfaces courbes.

En 1821, elle publie son mémoire à compte d’auteur. En 1826, elle envoie un nouveau mémoire à l’Académie, et Augustin Louis Cauchy lui recommande de le publier. D’autres ont continué les travaux sur les surfaces élastiques, en particulier Fourier et Navier, ce dernier reconnaissant avoir été inspiré par le travail de Sophie Germain.

Son travail sera publié également dans la revue Journal des mathématiques pures et appliquées de Berlin.

Et en 1880, son Mémoire sur l’emploi de l’épaisseur dans la théorie des surfaces élastiques, sera publié dans le Journal de Mathématiques pures et appliquées de Paris, celui qu’elle avait envoyé à l’Académie en 1826.

Travaux philosophiques :

A titre posthume, en 1833 son ami Libri publiera au nom de Sophie Germain, Considérations générales sur l’état des sciences et des lettres aux différentes époques de leur culture.

En 1879, ses pensées philosophiques, et sa correspondance seront publiées sous le titre Œuvres philosophiques de Sophie Germain, suivies de pensées et de lettres inédites et précédées d’une étude sur sa vie et ses œuvres par Hippolyte Stupuy.

Puis en 1880, 5 lettres issues de sa correspondance avec Gauss seront publiées.

- Au passage, dans l’ouvrage « des mathématiciens de A à Z, réédité en 2019, écrit par Bertrand Hauchecorne et Daniel Surateau , sur plus de 700 entrées, je n’ai relevé que 11 femmes. ↩︎

- Le roi de Syracuse Hiéron II soupçonnait un des artisans de la couronne de le voler sur la part de l’or mise dans la couronne. Archimède a alors découvert son fameux « principe sur les corps flottants » -la poussée d’Archimède alors qu’il rentrait dans son bain et en fit déborder l’eau. ↩︎

- L’École Polytechnique n’a été ouverte aux filles qu’en 1972. ↩︎

- Référence : (en) Reinhard Laubenbacher et David Pengelley, « « Voici ce que j’ai trouvé » : Sophie Germain’s grand plan to prove Fermat’s last theorem », Historia Mathematica, vol. 37, no 4, 2010, p. 641–692 (DOI 10.1016/j.hm.2009.12.002, arXiv 0801.1809, lire en ligne [archive]). ↩︎

- Ni le nom d’aucune femme ↩︎

- https://www.toureiffel.paris/fr/actualites/chantiers/redonner-sa-place-aux-femmes-scientifiques-sur-la-tour-eiffel ↩︎

- Arithmétiques de Diophante. ↩︎