Ada Lovelace 1815-1852

Introduction

« Les mathématiques constituent le seul langage par l’entremise duquel nous puissions correctement exprimer les réalités grandioses du monde ».

Voici une citation d’Ada Lovelace, jeune aristocrate anglaise, passionnée de mathématiques et de sciences, visionnaire sur les potentialité des ordinateurs qui n’existaient alors qu’à l’état d’idée ; elle a dû déployer des trésors d’énergie pour pouvoir vivre sa vie, en navigant entre les conventions sociales et sa passion pour les sciences.

L’enfance

Augusta Ada Byron (son nom complet) naît à Londres en décembre 1815 dans une famille aristocrate. Elle est la fille de Lady Annabella Milbanke, férue de mathématiques, ce qui est assez rare pour une femme à cette époque. Comme toutes les nobles anglaises, Annabella a reçu une « bonne éducation », lire, écrire, compter, évidemment, dentelle, broderie, point de croix, peinture, dessin, chant, danse, piano, français, allemand, italien, latin, grec. Et mathématiques. Ce qui est moins courant. Son mari et père d’Ada, la surnomme « la princesse des parallélogrammes ». Il s’agit du célèbre poète Lord Byron, qui ne jouera pas d’autre rôle dans cette histoire. Le mariage est catastrophique, ils se séparent en janvier 2016 et Annabella obtient l’autorité parentale. Il ne reverra jamais sa fille.

Ada reçoit comme sa mère une éducation de jeune aristocrate. Elle a une mauvaise santé, comme beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes de cette époque. Il faut dire que les conditions matérielles ne sont pas propices (pas d’eau, pas de soleil, pas de mouvement -il ne s’agit pas d’aller crapahuter dehors quand on est bien élevée), et les conditions affectives non plus. Ada passe du temps au lit, souffrante, mais sa mère lui donne à lire des livres de mathématiques et de sciences, ayant rapidement décelé les talents et goûts de sa fille dans ces matières

Ces deux-là ont des relations orageuses, sa mère est ce qu’on peut qualifier aujourd’hui de « mère toxique », très sévère, ambivalente envers sa fille.

La rencontre avec Charles Babbage et Mary Sommerville

A dix-sept ans, comme il est d’usage dans ce milieu, Ada « fait son entrée dans le monde ». C’est à dire qu’elle sort de son château pour aller dans les soirées et les bals à Londres. Habituellement, il s’agit pour les jeunes filles de se trouver un mari, mais Ada a d’autres idées derrière la tête. Elle veut poursuivre son éducation et rencontrer des scientifiques, qui par chance, fréquentent aussi ces soirées. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de deux personnes qui joueront un rôle très important dans sa vie. Mary Sommerville, qui est une femme remarquable, scientifique de renom et est une des deux premières femmes à devenir membre de la Royal Astronomical Society (en 1835). Mary va prendre Ada sous son aile, devenir à la fois sa professeure de mathématiques et sa mère de substitution. Charles Babbage, quant à lui est un mathématicien et inventeur. Quand il rencontre Ada, il est obnubilé par l’idée de construire une machine qui pourra faire des calculs rapidement etsans fautes, contrairement aux humains. Ada se passionne immédiatement pour ces machines, comprend qu’il va lui falloir plus de mathématiques et se met à travailler avec Babbage.

Elle doit néanmoins céder aux conventions sociales. Elle se marie en 1835 avec Lord William King-Noël, comte de Lovelace. Ada devient « Augusta Ada King, comtesse de Lovelace ». Ils ont trois enfants. Tout cela maintient Ada éloignée des mathématiques et de Babbage.

Les machines de Babbage : les ancêtres de l’ordinateur

Parlons un peu des machines de Babbage.

Sa première idée est la « machine à différences », qui s’inspire d’une idée de Newton pour calculer, « les différences finies ».

Sa deuxième machine, la « machine analytique » s’inspire des métiers à tisser Jacquard, et elle fonctionne avec un système de cartes perforées. Il est à noter qu’au début des années 1980, j’ai moi-même écrit des programmes informatiques sur des cartes perforées, est-ce une réminiscence des machines de Babbage ?

Il imagine ensuite, à partir des deux premières, une « machine à différences numéro 2 », plus simple techniquement.

Aucune de ses machines n’a été construite de son vivant. Il n’y a eu que des prototypes.

En 1985, à partir des plans laissés par Babbage, et en utilisant les moyens de l’époque, une équipe du musée des sciences de Londres entreprend de construire une machine, et y arrive en 1991, ce qui prouve a posteriori que les idées de Babbage étaient excellentes.

La passion d’Ada

En 1839, Ada retrouvant un peu de liberté après ses grossesses, revient vers Babbage pour travailler avec lui. Elle rencontre également le mathématicien Morgan, avec qui elle va apprendre les mathématiques (Mary Sommerville est partie vaquer à d’autres occupations) qui lui sont nécessaires pour travailler sur ces machines. Ada va écrire le premier programme informatique, c’est à dire la première suite d’instructions nécessaires pour faire effectuer des calculs à la machine.

Afin de se construire une réelle carrière scientifique, Ada propose ses services de traductrice à Babbage. Un article rédigé par un ingénieur italien, Luigi Menabrea est paru en français, avec des dessins de Babbage lui-même. Il est d’usage de commencer une carrière scientifique par la traduction et Ada maîtrise parfaitement le français et l’allemand. Babbage l’encourage et lui conseille d’ailleurs d’écrire elle-même un article, puisqu’elle connaît la machine analytique mieux que personne ! Ada le prend au mot, et outre la traduction publie tout un appareil de notes, qui prendront plus de place que l’article lui-même. Les fameuses « notes d’Ada ».

Les notes d’Ada

Il y a d’abord la note A, dans lequel elle décrit sa vision des possibilités de la machine analytique. Elle appellera cela « la science poétique ». Non seulement, la machine pourra faire des calculs, mais puisqu’elle peut manipuler des symboles, elle pourra faire de la musique, écrire des textes, traiter la parole… Ada, tout en faisant un parallèle entre le fonctionnement cérébral et le fonctionnement de la machine analytique, toutefois pose une limite. La machine ne crée rien. C’est ce qu’Alan Turing, mathématicien anglais considéré comme le père de l’Intelligence Artificielle, appellera en 1950 « l’objection de lady Lovelace ».

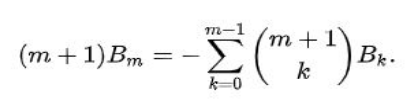

Il y a également la note G, qui contient le premier programme informatique. C’est un programme qui permet de calculer la suite des nombres de Bernoulli, où chaque nombre se calcule en fonction des précédents à l’aide de la formule (avec avec B0=1):

Elle a inventé les boucles, les variables, les sous-programme, etc., les bases de tout langage informatique.

Cet article lui vaut une réputation de scientifique, sa mère et son mari la prennent enfin au sérieux.

Mais Ada qui a un fort caractère se brouille avec Babbage.

Elle continue ses recherches scientifiques dans d’autres domaines, avec moins de succès, puis malheureusement, décède en 1852 d’un cancer de l’utérus, après un an de grande souffrance.

Reconnaissance posthume

Ada tombe dans l’oubli. Babbage décède en 1871, sans avoir pu mener à bien la construction d’une machine. Son fils s’y essaie sans plus de succès, et tout, notes et plans se retrouvent au fin fond d’un obscur coin d’un grenier d’Harvard.

Vers la fin des années 1930, Ada sort de l’ombre. Douglas Hartree (1897-1958) découvre les notes de Babbage et de Lovelace. En 1937, un physicien nommé Howard Aikin, s’en inspire pour construire Mark 1, le premier calculateur. Grace Hooper, qui travaille avec lui se sert des notes d’Ada pour écrire des programmes.

Alan Turing (père de l’intelligence artificielle) met également Ada à l’honneur. Il admire la puissance visionnaire d’Ada et la cite à plusieurs reprises.

Dans les années 1970, un langage informatique est créé, par Jean Ichbiah, ingénieur français.. Il est nommé Ada, en son honneur et est toujours utilisé de nos jours.

Doron Swade, spécialiste de l’histoire de l’informatique et des machines de Babbage en 2001 écrit,

« Babbage a créé le moteur analytique, mais Ada fut la seule personne à voir le potentiel du moteur analytique en tant que machine capable de manier des entités autres que numériques. »

Le deuxième mardi d’octobre est « l’Ada Lovelace Day », qui célèbre les contributions des femmes dans les sciences.

L’astéroïde 232923 porte son nom.

Ce qui me frappe particulièrement dans sa vie, c’est le gâchis. Ada avait un talent fou, une énergie impressionnante qu’elle a dû utiliser en grande à se frayer un chemin au lieu de l’utiliser simplement à découvrir et contribuer à la science. Un bel exemple de ce dont le monde se prive en mettant des bâtons dans les roues aux femmes.

Pour aller plus loin :

Ada ou la beauté des nombres, Catherine Dufour, chez Fayard .

Si vous préférez les vidéos, retrouvez ma vidéo d’Ada Lovelace sur ma chaîne YouTube